第20話『終わりとしてはそれなりに』

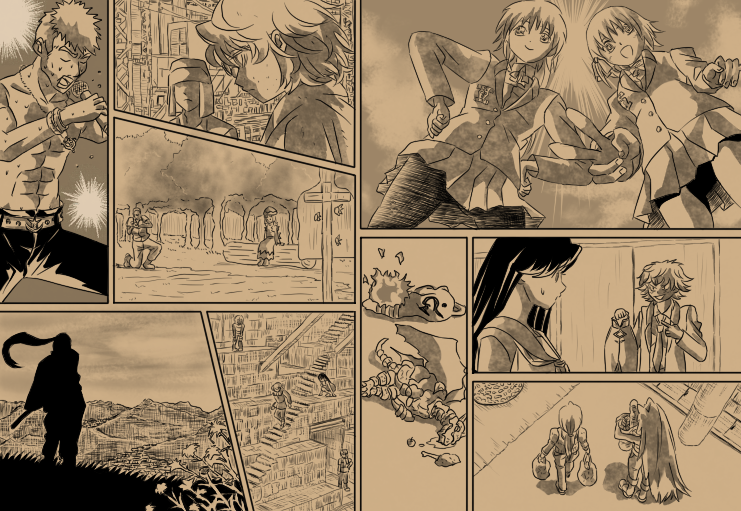

ブラティルビィとガイアモンドの、赤と白の二重螺旋の光が、目前のラウドを消滅させた。

目の前には、最初からラウドなんて存在はいなかったかのように、まっすぐな道路が伸びている。

俺は上半身を起こし、地面に肘を突き立て、胸の傷が地面につかないよう、慎重にルビィの元へ這う。

「ルビィ……お前、本当に……」

本当に、ラウドを殺しちまったのか?

そう確認するのが怖くて、言葉を最後まで言えなかった。

今までの事は夢で、目が覚めたらいつも通りなんじゃないかと。現実逃避が頭を掠めたが、そんなワケはない。今目の前で起こったことは現実で、ルビィがラウドを殺したのも、逃れようのない事実。

ルビィは地面に膝をつくと、息を荒くして、正面を見据えていた。右腕がすでに、血液のように真っ赤だった。

「ルビィ。お前……」

俺は何を言おうとしたのだろうか。

言葉が紡がれる前に、ルビィが「やっぱり、私には無理だった」と、自嘲気味に笑った。

無理だった、とはどういう事なのか。俺の耳元で、リオの声。

『ルビィちゃんは、ラウドを殺してはいないわよ』

「ど、どういうことだ!? だって、ブラティルビィとガイアモンドのコンボ食らって、現に影も形も……」

狼狽える俺は、力んでいた所為で、血が胸から吹き出してきて、地面に倒れた。

『さっきのは、ブラティルビィとガイアモンドのコンボじゃないの。ブラティルビィと、ガイアモンドと、私――ディープアメジスト三つのコンボだったのよ。あの光がラウドに当たる前に空間を切り裂いてラウドを閉じ込めたってワケ。つまり、あの光は、こけおどしよ』

「……なんだ、そう、だったのか」

安心した俺は、力なく乾いた笑みを浮かべた。

「やっぱり私には、向いてなかったな。こういう役回り」

まるでラウドを殺せなかったことを恥じているようだった。

しかし、俺はそれがいいと思った。人を殺すなんて、あっていいわけないのだ。

「いいんだルビィ……。お前はまだ、ただの小娘なんだから……」

突然、眠気が襲ってきた。死ぬ間際の、深い深い眠気。俺を深い闇のそこへ誘う甘い囁き。

「ルビィ……回復、頼んだ」

耳元で俺の名前を叫ぶルビィ。そんな特製目覚ましでも、俺はゆっくりと、水底に沈んでいくみたいに、意識が遠のく。

久しぶりに死んでいく。ほんとに頼んだぞ、ルビィ。

■

それから、しばらくして。

ルビィのダメージは深刻だったらしく、しばらく魔法の国で療養することになった(タイムアンバー自身のダメージということで、コークにも直せないらしい)。そのまま戴冠式も済ませてくると言って、俺達はなんだか、酷くあっさりと一旦の別れを告げた。しばらくは帰ってこないようだ。

ラウドはディープアメジストの力によって捕らえられ、そのまま処遇を決められるらしい。魔法の国の司法制度なんか俺が知らないが、なんとか情状酌量とかもらえたらいいなと、願うだけだ。ひどい目に合わされたりもしたが、知り合いが死刑なんて、目覚めが悪すぎるしな。

それと、俺はなんとか回復した。タイムアンバーのおかげで、胸の傷は最初からなかったことになったのだ。やっと役に立ったな、と言ってみたら、コークはぷりぷりと怒っていた。最強にしたって出番が少なすぎたのだ。もっと早く出てきてくれればよかったんだ。同じ屋根の下にいたんだから。

つまるところ、いろいろとあって、そのいろいろが片付いて、俺はようやっと、ハムスターにも、魔法少女にもなることがない、平穏な日常というやつに戻ってきた。

はずだったのだが。

「――なんでスフィアが家にいんだよ」

ラウドとの戦いから、一ヶ月ほどが経過した。

なぜかその間、ずっとスフィアが家に我が物顔で住んでいた。ルビィの妹ということで、彼女も遠い親戚として俺の家に居候し始めた。相変わらず、母さんは器が広い。親戚の子だって魔法で暗示かけられてるからと言え、そんな長期間居候させるかね?

「あらいやだ龍海さん。お互いをもっと良く知るためですわ。お姉さまを手に入れることはできませんでしたが、龍海さんを手に入れさえすれば、結局のところ同じですもの」

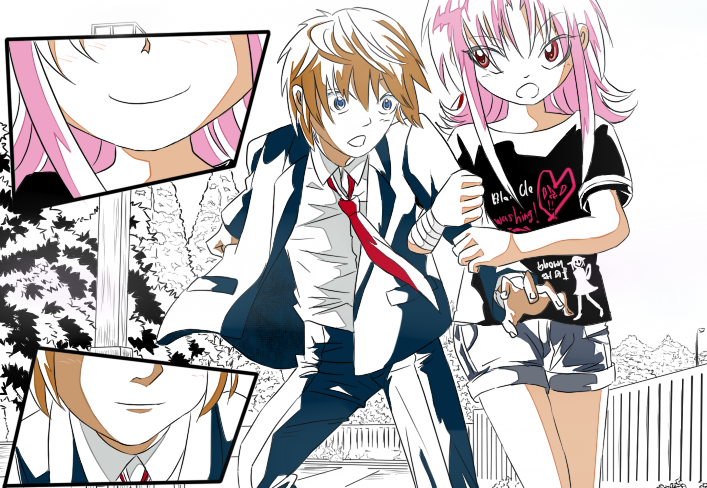

俺と、スフィアと、空の三人で、光源学園の制服を着て三人で登校する。ルビィの代わりにスフィアが入れ替わりで来た、というような形になっている。

「それに、私はもう王候補でもなんでもないので、これからは暇になるんですの。こっちの世界でいろいろやってるのも、悪くないかもしれませんね」

「そんなのいいから、向こうに帰ってください。私の顔面鞭で引っぱたいたの忘れたんですか!?」

俺の影に隠れながら、空がスフィアに向かって吠える。

そういえば、スカイになった最初の頃、スフィアと戦ったって言ってたっけな。俺が空の手首に巻きついた鞭の痕を見つけて、あらぬ心配をしたのも懐かしい。

「あら、今ここで、あの時の決着つけてもいいんですわよ?」

そう言って、スフィアは首からぶら下げているウィップサファイアを指で摘み、空へ見せつけるようにする。

空も、制服のポケットからディープアメジストを取り出して、敵意に満ちた顔でスフィアを見ていた。

ちなみに、俺も右手の人差し指にガイアモンドを、左手首にシードクリスタルを嵌めている。七天宝珠は、本人たちの自由意志が、新しい国王であるルビィによって認められ、俺達がそのまま持つことになった。緊急事態に招集されることがあるとの事だったが、俺としても、ルビィの役に立てるのならそれはそれで構わないし、なによりアスは大事な戦友。シュシュも最近仲良くなってきたし。

「お前らなあ。街中で変身とかやめろよな。ただでさえお前ら目立つんだからな」

そう。空もなかなか有名人だし、スフィアも転校して来た時から、その見た目の所為で人目を集め、有名になってしまった。そして、俺もまた、この二人と一緒にいる所為で、なんとも悪目立ちしてしまっている。

「もちろん。緊急事態にしか、変身しないよ。ただスフィアさんが家主に生意気言うから……」

俺に咎められたことですこしだけしょんぼりとしたらしい空は、俯いて、口を尖らせる。

「あなたは家主ではないでしょう? 家主は龍海さんです」

ふふん、と鼻を鳴らすスフィア。

「いや、家主は母さんだ」

どうも、スフィアと空は相性が悪いらしい。何がそんなに気に入らないんだろうか。そういや、空はルビィとも相性が悪かったな。意外に人当たりが良くないのかもしれない。まあ、ちょっと空は怒りっぽいしな。

いがみ合う二人の喧嘩をBGMに、俺はまっすぐ学校を目指した。

さすがにこれだけ時間が経てば、シードクリスタルによってむちゃくちゃになった学校も直り、俺達は晴嵐学園ではなく、光源学園にやってきた。教室に入れば、比叡が俺達を出迎えてくれる。

「ちーっす龍海同士! スフィアちゃんに空ちゃんもおはよー!」

両手を挙げて、万歳のようなポーズを取って挨拶してくる比叡。スフィアは、営業スマイルで「おはようございます」と頭を下げた。空も、「どうも、比叡さん」と、妙に距離を感じる挨拶。

「晴嵐学園は豪華な感じで楽しかったが、やはり母校はいいな! これは、やっぱり我が家が一番だ、ってやつだな!」

「それはちょいと違うんじゃねえの?」

こいつ学校楽しんでるなあ、と、見てて思わされる比叡のテンション。

空とスフィアは自分の席に荷物を置きに行った。俺も荷物を置こうとして、自分の席に行くが、その最中比叡がついてくる。

「――そういや、龍海同士」

「なに」

「前に話したと思うが、前に俺を助けてくれた、アース・プリンセスって魔法少女の情報、なにか知らないか?」

ああ、ありましたねそんな黒歴史。ちょっと助けなきゃよかったな、って思ったりしてしまった出来事だ。俺は「知らねえよ、夢でも見てたんじゃねえの?」と呟いて、席に座る。

『いっそのこと、この男の前で変身してやったらどうだ? 泣いてよろこぶかもしれないぞ』

いたずらっぽく笑う、アスの声。まあ泣くかもしれないな。嬉しさではなく、おそらく驚きとか、悲しみとか、不甲斐なさとか、良くない物であることは間違いない。

大体、変身して、アース・プリンセスの正体が俺だとバレたら、きっと俺も泣く。

その後も比叡がアースアースうるさいので、俺は机に突っ伏して、その後の授業は全部睡眠学習に決めた。これは俺が悪いんじゃない。俺のやる気を削いだ比叡が悪いのだ。

今までの戦いとか、いろんな事を夢の中で思い出していた。

懐かしい青春時代の映画をレイトショーで見せられているような感覚だ。それなりに退屈もしたが、やはり何か、名残惜しいモノもあって、不思議。

目を覚ませば、時刻はすでに放課後で、俺の前には、空とスフィアが立っていた。

「おはよう、お兄ちゃん」

にっこりと笑う空は、唇の端を指さし、「よだれついてるよ」と教えてくれた。それを袖で拭い、「おはよう」と、寝起き特有のローテンションで、ため息混じりに言った。

「龍海さん、お昼ごはんも食べずに寝ていましたよ? よほど眠かったんですのね」

クスクスと口元を隠して笑うスフィア。こういう所は、さすがいいとこ育ちって感じ。 そういえば、昼に起きた記憶がない。まさか学校で本気の睡眠を取ってしまうとは。夜眠れるかな。

「昼食ってないと思ったら、腹減ったな……。弁当食べるかなあ」

机のフックに引っ掛けてあったカバンから、母さん手作りの弁当を取り出す。

今気づいたのだが、空とスフィアも、弁当を持っていた。

「なんだ、お前らも寝てたのか?」

「そんなわけないでしょ。待ってたんだよ、お兄ちゃんが起きるのを」

「そういうわけですわ」

言うやいなや、近くの机を引っ張ってきて、俺の机にくっつける。放課後に摂る食事は、すべて母さんが作ったもの。母さんは料理が美味いので、冷めても美味しかった。

オーソドックスな玉子焼きに、小さなハンバーグ。ポテトサラダにミートボール。これがすべて手作りだというのだから、手間がかかっている。

俺達は、少し前まで戦っていたとは思えないような他愛もない会話をして、弁当を啄いた。

弁当が綺麗に空っぽになって、俺はふう、とため息をついて、弁当を包み直す。

「さて、それじゃあ帰りましょうか?」

スフィアの言葉に、空も「そうですねえ」と同意していたが、どうにも俺はすぐ帰る気にもならなかった。学校があっという間に終わってしまった所為だろう。

「お前ら先に帰ってろ。俺はちょっと、ぶらぶらして帰る」

「付き合いますよ?」

スフィアが目を輝かせ、それを妨害するように、空がスフィアの顔を押し、「私が行く!」とがっついてきた。

「いいよ、一人で落ち着きたい気分なんだ」

それだけ言って、俺はカバンを持ち、教室を抜けた。後ろでは空とスフィアの喧嘩する声。

お前ら、ほんとは仲いいんだろ?

学校から抜けて、なんとなく足を動かす。

どこへ向かうか定かではなかったが、なぜか晴嵐学園前にやってきていた。

ちょっと前までこっちに通っていたからなのだろうか。

何人かの生徒と挨拶を交わしていると(通ってる間に友達になったのだ)、そこに、比叡の妹である、真守ちゃんがやってきた。

「あ、どうも龍海さん」

片手を挙げ、小首を傾げる真守ちゃんに、俺も手を挙げ返す。

比叡真守ちゃんは、シードクリスタルのシュシュに取り憑かれた、まあ被害者のようなものだ。

『綺麗な魔力をしてたね。よく覚えてる。この子を味方に引きこんで、この子にシルフになってもらえばよかったんだ』

俺がシルフに変身しているのは不満だったのだろう。シュシュが俺を責めるように言う。真守ちゃん巻き込めるわけねえだろうが。お前はただでさえリスキーなんだから。

「学校終わったんですね。今日は、兄さんと一緒じゃないんですか?」

そんな内で行われてる会話なんて露知らず、真守ちゃんはニコニコ笑っていた。俺は、表に出ようとしているシュシュをなんとか押さえつけて、笑顔を返す。左手首に嵌めてあるシードクリスタルが、妙にざわざわしていた。

「お兄さんなら先帰ったよ。俺は、散歩中」

「そうなんですか。それでまた、ちょっと遠くにあるここまで来たんですね」

光源学園から、この晴嵐学園までは、三〇分ほどかかる。それなのに、俺は遥々ここまでやってきた。女人の園が懐かしくなってしまったのか。

「龍海さんはお暇なんですか? どうですか、これから友達とカラオケなんですけど、来ませんか?」

魅力的なお誘いだ。女の園の子からカラオケに誘われたということは、そのメンツは女の子のみでしょう。男子高校生にとって、最高に魅力的だ。

しかし、そんな魅力的すぎる状況で物怖じしないほど俺の心は鋼じゃない。プラスチックレベルだ。なので、俺はそろそろ家に帰ると言って、誘いを断った。

「そうですか。残念です」

「今度は二人っきりの時にでも誘ってよ。あんまり大人数だと萎縮しちゃうからさ」

笑顔で、「そうですね。また今度連絡します」と社交辞令。

真守ちゃんみたいな子が、俺と二人きりで出かけてくれるわけはないのだ。

手を振り合って別れると、今度は明確に、家に帰るという目的を持って、ぼんやりと道を歩く。

ポケットからケータイを取り出すと、いくつかメールが届いていた。真守ちゃんから、『また今度、どこか行きましょうね。それじゃあ』という、なんともしっかりした気遣いのメール。もしかしたらほんとに遊び行ってくれるかも。

そして、空とスフィアから、『いつ帰ってくるの』という風なメールだ。散歩くらいゆっくりさせろよまったく。

これ以上ストーカーまがいのメールが来る前に、見ないフリするためにケータイの電源を切って、代わりにipodの電源を入れ、イヤホンを耳に入れる。流れてくるのは最近流行っているフォーピースバンドの曲。ガチャガチャうるさい楽器の音に紛れながら足を進める。なんだか、ライブ会場にいるみたいだ。即席の野外ライブ会場。

特別好みの音楽というものも無く、ただなんとなく流行りの音楽だけを入れたipodだが、こういうBGMが欲しい時はありがたい。めったに起動しないけれど。

「龍海」

今日の晩御飯なんだろうとか、帰ったら空とスフィアうるさそうだなとか、そんな色々な考えが頭を巡る。物事を考えるにはちょうどいいリズムが耳から流れてくる。

「ちょっと龍海?」

いろいろつまらねーなあ。ちょっと前みたいに、戦いのこととか考えてるのが、いろんな意味で気楽でよかった。なんだか、俺は常に何かしら考えてたほうが落ち着くみたいだ。

「龍海ーあんたいつから私のこと無視できるくらいになったわけー」

そもそもさ、ルビィのやつは一体いつ帰ってくるんだよ。なんかここ最近ずっとあいつと一緒にいたから、いないって現状が妙にしっくりこないのだ。ぽりぽりと頭を掻いて、深い溜息を吐いた。

「だああああ! 話聞けって言ってんでしょうがッ!!」

突然、後ろから背中への衝撃。

顔からコンクリの歩道へ向かってダイブしてしまう。鼻を打つ前に手をついて、なんとかガードする。

「だ、誰だよいきなりあぶねえなあ」

立ち上がり、イヤホンを耳から外して振り向く。

そこにいたのは、ルビィだった。

「お、おま、なんで……!」

ルビィは、やっと気づいたかと言わんばかりに顔をしかめて、盛大なため息を吐いた。

黒地にショッキングピンクのガラが入った、袖が白と黒のボーダーというゴスパンクテイストのTシャツ。そして、デニムのホットパンツに、黒のハイソックスとブーツ。頭には、ブラティルビィのリボン。

「ちっす、久しぶり」

挙げた右腕には、肘くらいまで包帯が巻かれていた。俺がそれに釘付けになっているのに気づいたのか、ルビィはそれを解いてみせる。中の腕は、まだ少しだけ赤い部分がところどころに残っていた。巻き直しながら、「まだ完全には治ってないわよ。腕の感覚も、かなり鈍いし、満足には動かないし。魔法の処置受け付けないから、自然回復待ちなんだって。それがわかったから、すぐ帰ってきた」

「あー、そうなのか。……ったく」

悪態を吐きながら、口元を押さえた。いや、どうも、口角がやたらと勝手に釣り上がろうとする。

『龍海、にやけてるぞ』

俺の中に居るアスは、俺の表情なんてまるわかりなのだろう。だからってそんなストレートに、にやけてるなんて言わないでくれ。普通に恥ずかしいんだから。たかだか一ヶ月程度会えなかっただけで、こんな風に嬉しくなるなんて。

「ルビィ、にやけてるぞ」

「あ、あんたこそ」

俺達二人は、笑いそうなんだか泣きそうなんだか、酷く複雑だけれども、わかりやすい表情だ。素直に言うことはしないが、やっぱり嬉しいという感情だろう。けれどそれを相手に悟られたくない。俺達は徹底的に似たもの同士で、だからこそ相手が考えていることはよくわかる。

「ったく。どうしたんだよ自分の国は」

「成人するまでは王じゃないわよ。だから、こっちに留まることにしたのよ。なんか、向こう居てもつまんないし」

「そうかい。もう少ししたら、スフィアに頼んでお見舞い行くとこだったよ」

「んで? お前、どうすんの? やっぱ家帰ってくんの?」

「そりゃそうでしょ。どこ泊まれってのよ」

「俺んち、今スフィアいるぜ」

「ゲッ。……しばらく見ないと思ったら、そっちに居たわけ」

露骨に嫌な顔を見せるルビィ。苦手なんだろうなスフィアが。俺も嫌いじゃないし、いいやつだとも思うのだけれど、やっぱり戦ってた時のことを思い出してしまって苦手だ。

俺が家に向かって歩き出すと、ルビィも隣に並んでついてくる。

「あー、そうだ、母さんに連絡しねえと、ルビィ帰ってきたって」

「大丈夫じゃん? コークさんがいるんだし、私が帰ってくるのもお見通しでしょ」

ああ、そうだっけ。今や母さんは料理上手なだけではない。未来がわかるスーパー主婦なのだ。コークは母さんの所にいることを選んだ。どうも、コークの中にある母性的な物が、母さんと意気投合したらしい。今や、母さんと二人で、我が家のお母さんみたいになっている。

「今日の晩御飯なにかなー。未来がわかるってことは、私が期待してるのも知ってるだろうし、お義母さまの料理美味しいからなー」

「ああ、なんだか腹減ってきたな。さっき飯食ったばっかりなのに」

ってか、あれ? なんかお母さまのイントネーションおかしくねえ?

「龍海、あんた、魔法の国に来る気、ある?」

「……ああ?」

突然、ルビィが立ち止まって、俺の目をまっすぐと見つめて、そう言った。その声は、ラウドへの死刑宣告を思い出すような声だった。

「どういう意味だよ」

「私は魔法の国をほったらかすわけにはいかない。あんたが来てくれるしかないのよ」

「……イマイチ話が見えねえんだけど?」

「あんたが一八になったらの話。こっちだと、一八になったら結婚できるんでしょ?」

さすがの俺も、どういう意味だかわかった。

いや嬉しいけどさ。けどだからと言って、今から考えるというのも、気が早すぎる話だ。

「お前さあ、話早すぎねえ?」

「うだうだしたのは嫌いよ」

男気ありすぎんだよ、お前。

俺より男子力高いな。そんな言葉があるなんて、聞いたことはないけれど。

「いいか、ちょっとだけらしくねえこと言うぞ」そう前置きすると、やつは頷いた。「結婚なんて現実味なさすぎるだろ。大体段階ってもんがなあ」

「わーかったわよ。で、どうすんの?」

なんだか、最後までこいつに振り回されている気がする。すごくする。

「段階をきちんと踏むなら、いいよ」

くるりと振り返って、再び家への道を目指す。

背後からブーツの低い足音を鳴らし、ステップするルビィは、俺の背中に一発平手打ちを叩き込んだ。

「いってえ!」

そしてそのまま、俺の手を食いちぎるのでは、というくらい乱暴に、力強くロックする。

なんだかネズミ捕りに捕まったネズミみたいになったが、腕を組まれただけだ。

女の子を助けて、そしてその女の子に惚れられる。

死にかけた褒美としては、それなりに釣り合いがとれているのではなかろうか。